Etat des connaissances au démarrage du projet (2022)

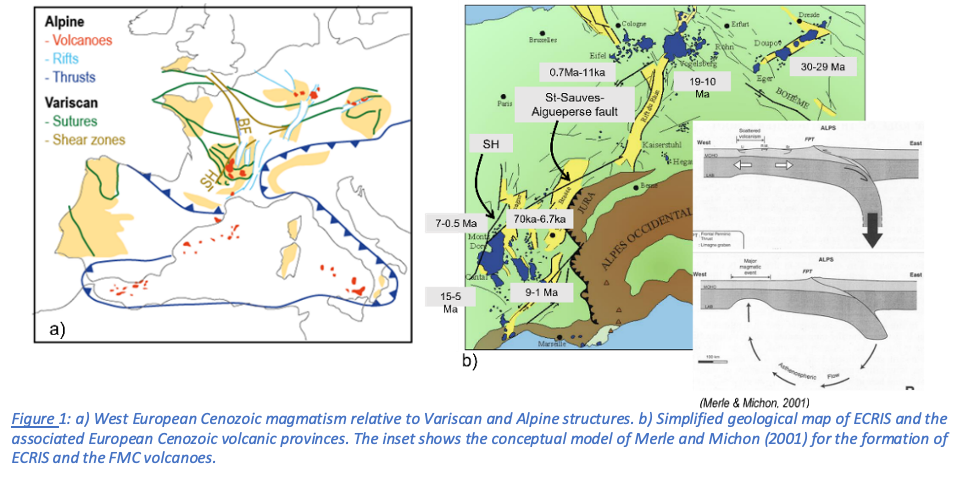

Le Massif Central (Figure 1) est la plus grande zone de socle varisque à l’affleurement en Europe occidentale. Cette région joue un rôle essentiel pour comprendre la croissance de la croûte continentale à la transition Protérozoïque-Phanérozoïque et pour comprendre l’orogenèse varisque. La géologie du Massif Central a également enregistré le cycle alpin, l’ouverture de rifts avant l’Éocène supérieur et l’activité volcanique intraplaque la plus importante d’Europe occidentale. La compréhension de cette activité mésozoïque-cénozoïque a des implications pour l’évaluation des risques sismique et volcanique, ainsi que pour l’exploration et l’exploitation des ressources géothermiques, hydriques et minérales.

Des études sismologiques et thermomécaniques (Babuška et al., 2002 ; Barruol & Granet, 2002 ; Sobolev et al., 1997) combinées à des études de xénolithes (Lenoir et al., 2000), ont suggéré une division du Massif Central en différents domaines crustaux ou lithosphériques avec des histoires tectoniques différentes exprimées par les failles décrochantes tardi-Varisques comme le Sillon Houiller (SH) et la faille de St-Sauves-Aigueperse (Figure 1). Le Sillon Houiller a servi de zone de transfert entre le Limousin et la partie orientale du Massif Central pendant l’extension N-S du Varisque tardi-orogénique (Vanderhaeghe et al., 2020). Il représente toujours une structure lithosphérique majeure qui a contraint le volcanisme à l’est du Massif Central avant et après les périodes de rifting Oligocène.

En tant que manifestation majeure du volcanisme intraplaque européen, le Massif Central a été influencé par la formation du système de rift cénozoïque européen (ECRIS). La question de l’origine de ce rift est débattue : est-il uniquement lié à la subduction alpine par un effet de traction de la plaque (Figure 1), ou a-t’il également interagi avec un panache mantellique (Granet et al., 1995) pour générer les provinces volcaniques ? L’hypothèse d’un panache de point chaud "primaire" (Courtillot et al., 2003) est peu probable car l’extension crustale de l’ECRIS est trop importante pour être expliquée uniquement par un panache mantellique. L’estimation de la profondeur des sources de magma par la pétrologie suggère qu’elles sont principalement situées à la base de la lithosphère. En outre, le déplacement de l’activité volcanique dans le temps et dans l’espace n’est pas conforme au modèle de dérive de la plaque européenne au-dessus d’un système de panaches mantelliques profonds et stationnaires. Néanmoins, la théorie du "bébé-panache (baby-plume)", selon laquelle le volcanisme intraplaque européen a été provoqué par des panaches à petite échelle émanant du manteau supérieur, reste l’une des hypothèses possibles (Granet et al., 1995).

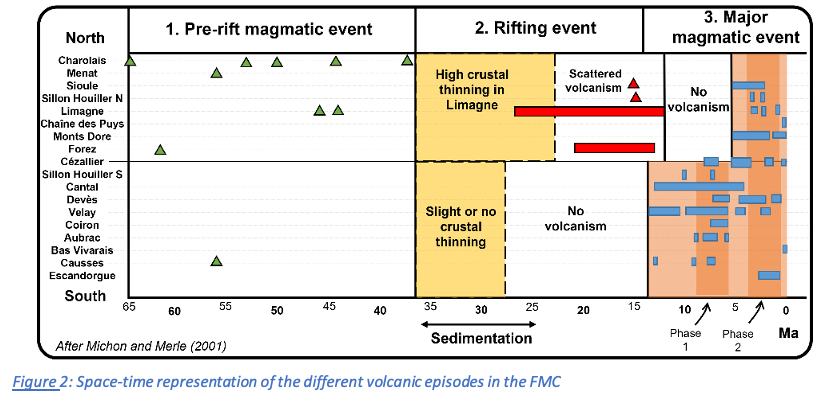

Le Massif Central est la plus grande province magmatique du système de rift européen (ECRIS). Cette province s’est formée au cours de trois épisodes : l’avant-rift, le syn-rift et les principaux événements post-rift (Michon & Merle, 2001 ; Figure 2). Ces derniers ont produit jusqu’à 1500 km3 de magma. Les plus grandes provinces magmatiques du Massif Central (Cantal, Aubrac, Velay et Coiron) se sont formées au cours de la première phase de l’événement magmatique majeur (9-6,3 Ma). La deuxième phase (3,5-0,23 Ma) a produit de nouvelles provinces magmatiques (Mont-Dore et Devès) et a réactivé d’anciennes provinces dans le graben de Limagne et le Velay. Le volcanisme le plus récent (0,04-0,007 Ma) est localisé dans le Bas-Vivarais et la Chaîne des Puys (CdP). Les dernières éruptions au lac Pavin sont datées de 6700 ans avant l’actuel (Sime-Ngando et al., 2016). Si le volcanisme est essentiellement fissural, on trouve aussi deux grands stratovolcans : le Cantal et les Monts Dore-Sancy. Des différences significatives sont observées entre le nord et le sud du Massif Central. Alors que la partie nord présente des alignements volcaniques et sédimentaires essentiellement nord-sud, la partie sud révèle des alignements orientés NO-SE. Cette hétérogénéité nord-sud se retrouve également dans le diachronisme du volcanisme (Figure 2) et les différences nettes dans la composition des xénolithes (réfractaires au nord des Monts Dore mais fertiles au sud de ceux-ci ; Lenoir et al., 2000 ; Puziewicz et al., 2020). Cette limite est également marquée par des orientations différentes de l’anisotropie sismique (Babuška et al., 2002), ce qui suggère que les parties nord et sud de la province volcanique pourraient correspondre à différents blocs lithosphériques hérités de l’orogenèse varisque et différemment affectés par le recalage thermique cénozoïque.

Des émissions continues de gaz d’origine mantellique s’échappant de sources bouillonnantes et de mofettes sur plusieurs sites du Massif Central sont les preuves que ces provinces volcaniques sont encore actives et qu’il est possible que des fluides circulent directement du manteau supérieur vers la surface (Bräuer et al., 2017). Dans des contextes géologiques similaires, les régions volcaniques de l’Eifel (Allemagne) et de l’Eger (République tchèque) (Figure 1b) présentent des indices similaires de dégazage du manteau lithosphérique sous-continental à la surface. Les nombreuses sources chaudes qui présentent des températures en profondeur estimées à 150-200°C, sont également la preuve que des sources de chaleur sont toujours présentes dans la croûte supérieure (Duwiquet et al., 2019). Enfin, des mesures magnéto-telluriques (MT) récentes (non publiées) réalisées dans la région du lac Pavin par l’équipe de D. Laporte au LMV (Clermont-Ferrand), montrent de nettes anomalies conductrices sous les édifices les plus jeunes, peut-être liées à des poches de magma chaudes et partiellement fondues.

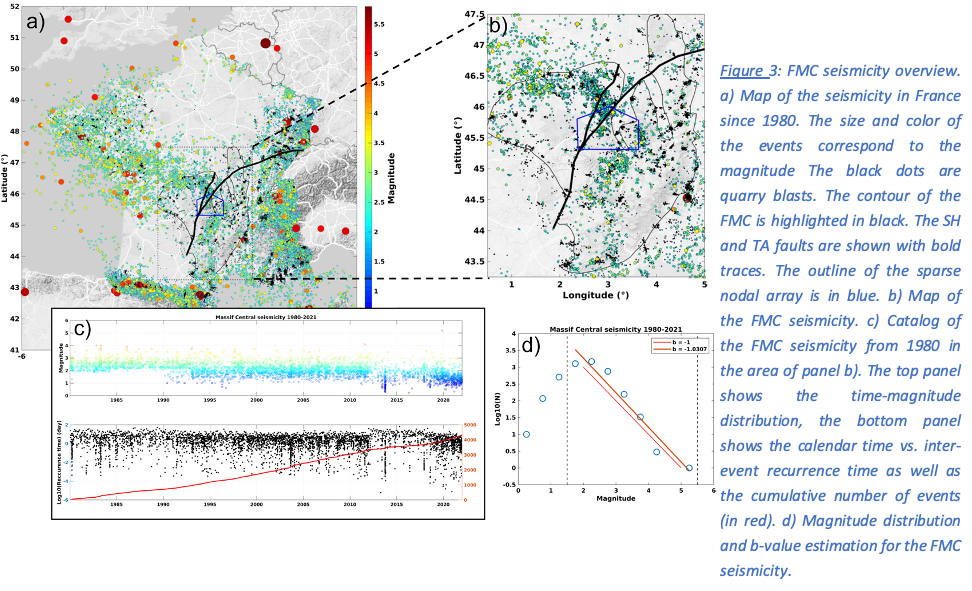

Le Massif Central est caractérisé par une activité sismique relativement faible (Mazabraud et al., 2005), et agit comme une zone de transfert entre des régions plus actives sur le plan sismique : le Massif armoricain au nord-ouest, les Pyrénées au sud et les Alpes à l’est (Figure 3a). Certaines zones présentent principalement une activité de type essaim (Mont-Dore, graben de St-Flour, bassin d’Ambert) avec des séquences de magnitudes comparables, concentrées dans le temps (Figure 3b-c). Ailleurs, les séismes sont isolés dans le temps et dans l’espace. Les mécanismes au foyer montrent que le régime tectonique actuel est en extension OSO-ENE (Dorel et al., 1995 ; Mazabraud et al., 2005). Des événements de magnitude >5, voire plus, se sont produits récemment, comme en témoignent les séismes historiques survenus autour de Clermont-Ferrand en 1477 et 1490 (Mw 6.1) et en 1833 (Mw 5), provisoirement localisés sur la faille de Limagne (Dorel et al., 1995 ; Chassiot et al., 2016). Bien qu’aucune sismicité clairement liée à des processus volcaniques n’ait été signalée dans le Massif Central à ce jour, une réactivation sismo-volcanique ne peut pas être exclue compte tenu du jeune âge de certains volcans et des séismes volcaniques observés dans d’autres provinces volcaniques de l’ECRIS comme l’Eifel (Hensch et al., 2019). Par conséquent, les aléas volcanique et sismique sont toujours présents et doivent être évalués et étudiés.

Malgré les études géophysiques et géologiques des années 1980 et 1990, la connaissance de la géologie et de la tectonique du Massif Central reste incomplète, et son amélioration nécessite un effort d’harmonisation de l’information. La couverture géophysique existante est très fragmentaire. Le Massif Central n’a été étudié dans son ensemble que dans les années 1970 grâce à des profils de sismique réfraction (Perrier & Ruegg, 1973) qui ont conduit à des modèles de Moho et de lithosphère de la partie septentrionale du Massif Central. Ces études ont démontré le rôle fondamental du sillon houiller, mais elles n’avaient pas une résolution suffisante pour déterminer ses caractéristiques et son échelle (crustale et/ou lithosphérique). Dans le Limousin, ces études ont fourni des contraintes sur la structure crustale, imagée par deux profils de sismique-réflexion profonde combinés à de la gravimétrie. Au début des années 1990, un réseau sismique temporaire a été installé sur les volcans d’Auvergne ; ce projet reste le dernier projet de sismologie à grande échelle dans la région (Granet et al., 1995). Les images tomographiques ont permis de mieux comprendre la structure du manteau supérieur en relation avec le volcanisme cénozoïque, mais leur résolution et leur couverture limitées ont entraîné de fortes incertitudes dans les interprétations.

Les anciennes données géophysiques ont montré que le Massif Central est un objet géologique de premier ordre qui justifie qu’un programme d’imagerie géophysique important soit lancé pour compléter la cartographie de surface et contraindre la structure crustale et lithosphérique. Le Massif Central est un site fédérateur idéal pour de nombreuses disciplines des géosciences, qui permet d’aborder des questions scientifiques fondamentales majeures liées aux processus de rupture continentale (mode de rifting passif vs. actif), à la nature, l’origine et l’impact des points chauds et des panaches mantelliques sur la croûte continentale, à l’origine du volcanisme intraplaque et à l’influence des structures préexistantes sur l’évolution des provinces magmatiques. En raison de la richesse de ses processus géologiques et volcano-magmatiques, le Massif Central contient également diverses ressources minérales et géothermiques sous-exploitées et sous-développées. Un impact sociétal plus large de ce projet sera de fournir un cadre géologique général pour mieux évaluer ces ressources dans le contexte socio-économique important de la transition énergétique.

Mis à jour le 16 janvier 2024